Il doppiaggio italiano: l'inizio

*cough cough* Allora… l’autrice vorrebbe mettere le mani avanti e annunciare che l’intento dell’articolo in questione vuole essere quello di raccontare gli inizi del doppiaggio italiano (immagino che il titolo fosse un indizio notevole, ma non si può mai essere troppo previdenti) e non quello di ammorbare con una lezione sulla storia del cinema. Con la speranza di essere riuscita a raggiungere l’obiettivo, diamo il via alle danze.

Come spesso accade, per poter parlare di un argomento, dobbiamo prima però fare un salto indietro nel tempo e fare un pit stop ai tempi del cinema muto:  all’epoca, la comprensione del film era affidata alla gestualità e alla mimica degli attori e alle didascalie che comparivano tra una scena e l’altra per “dare voce” agli attori in scena.

all’epoca, la comprensione del film era affidata alla gestualità e alla mimica degli attori e alle didascalie che comparivano tra una scena e l’altra per “dare voce” agli attori in scena.

Questi cartelli con poche e semplici righe di testo non sono altro che precursori di quelli che conosciamo come sottotitoli e, esattamente come nel sottotitolaggio moderno, potevano essere tradotti da una lingua all’altra in base al Paese in cui il film veniva distribuito.

Poi, all’inizio del XX secolo, il cinema viene rivoluzionato dall’arrivo del sonoro, un vero e proprio evento spartiacque nella storia della settima arte, che, come tutte le novità che sconvolgono, non viene inizialmente vista di buon’occhio; ecco perché molti Paesi iniziarono a imporre restrizioni ai film provenienti dall’estero. Per quanto riguarda l’Italia, il 1929 segna la prima messa al bando da parte del regime fascista di tutti i film non in italiano, una decisione presa allo scopo di tutelare gli interessi della cinematografia nazionale. Così, per correre ai ripari e garantire la distribuzione ovunque, le case di produzione internazionali (e in particolare americane) trovano due possibili soluzioni:

- girare più versioni di una pellicola: usando lo stesso set, ma diversi cast, la pellicola viene girata più volte;

- realizzare il doppiaggio del film: gli attori americani si auto-doppiano in lingua italiana. La prima casa a pensare a questa soluzione fu la Fox che, nel 1929, realizzò la pellicola “Maritati a Hollywood”, un film che purtroppo ci è arrivato incompleto; la prima pellicola completa doppiata risale invece a tre anni dopo, quando la Metro Goldwyn Meyer fa doppiare, sempre da attori italoamericani, il film “Carcere”.

Entrambe queste soluzioni non riscontrano però il favore del pubblico, eccezion fatta per il successo riportato dalle pellicole di  Stanlio e Ollio, che grazie alla comicità delle loro gag e all’accento italoamericano con il quale si auto-doppiano i protagonisti, scatenano l’ilarità nel pubblico italiano.

Stanlio e Ollio, che grazie alla comicità delle loro gag e all’accento italoamericano con il quale si auto-doppiano i protagonisti, scatenano l’ilarità nel pubblico italiano.

Oltretutto queste tecniche sono molte costose e, quando vengono messe al bando, le case di produzione passano definitivamente al doppiaggio: l’avanzamento della tecnologia, infatti, adesso permette di cambiare la colonna sonora senza dover rigirare tutto il film. Il doppiaggio viene dapprima affidato ad aziende interne alla stessa Hollywood, e poi in seguito a professionisti nel Paese in cui si intende distribuire il film; la casa di distribuzione Paramount decide quindi di aprire uno stabilimento di doppiaggio a Joinville, in Francia, nel quale doppiare film destinati alla distribuzione in Italia, ma anche in Germania, Francia, ecc. Questa decisione della casa americana viene inizialmente apprezzata anche nel Bel Paese, tant’è che il regime fascista accetta di mandare attori italiani (e in particolare teatrali) a doppiare.

La musica cambia però nel 1932 quando viene pubblicato un regio decreto che vieta la distribuzione di pellicole la cui sincronizzazione non sia avvenuta in territorio italiano;  nasce così il primo stabilimento di doppiaggio presso la Cines-Pittaluga, considerata la migliore e più potente società cinematografica dell’inizio degli anni ’30. La direzione viene affidata all’esperto Mario Almirante, il quale sceglie attori teatrali dalla dizione pulita e tecnici con molta esperienza, tra i quali anche dialoghisti adattatori. Nel corso degli anni, poi, nascono ulteriori stabilimenti quali, tra gli altri, Fotovox e Fonoroma.

nasce così il primo stabilimento di doppiaggio presso la Cines-Pittaluga, considerata la migliore e più potente società cinematografica dell’inizio degli anni ’30. La direzione viene affidata all’esperto Mario Almirante, il quale sceglie attori teatrali dalla dizione pulita e tecnici con molta esperienza, tra i quali anche dialoghisti adattatori. Nel corso degli anni, poi, nascono ulteriori stabilimenti quali, tra gli altri, Fotovox e Fonoroma.

Il doppiaggio si rivela una scelta azzeccata, che riscontra il favore del pubblico, il quale essendo a maggioranza analfabeta, faticava (quando riusciva) a leggere le didascalie. Tuttavia, il primo stile di doppiaggio italiano è ben lontano da quello che adesso risuona nelle nostre case in quanto viene fatto “nel pieno rispetto della pronuncia romano-fiorentina [e con] l’adozione di un lessico decorosamente medio e largamente comprensibile”.  Questa stasi della lingua del doppiaggio rimarrà fino, all’incirca, agli anni ’70, quando l’italiano doppiato si farà meno compassato e più aperto a sfumature e dialetti, adeguandosi così alla ricchezza e alla varietà del parlato del film originale, perché, citando Federico Fellini, uno dei più grandi del cinema nostrano, “il doppiaggio è come una seduta spiritica; i doppiatori sono dei medium che daranno un’identità a quelle ombre”.

Questa stasi della lingua del doppiaggio rimarrà fino, all’incirca, agli anni ’70, quando l’italiano doppiato si farà meno compassato e più aperto a sfumature e dialetti, adeguandosi così alla ricchezza e alla varietà del parlato del film originale, perché, citando Federico Fellini, uno dei più grandi del cinema nostrano, “il doppiaggio è come una seduta spiritica; i doppiatori sono dei medium che daranno un’identità a quelle ombre”.

L’attuazione di questo diritto passa quindi dall’accessibilità culturale, intesa come “l’insieme di tecnologie, strategie e strumenti che possono favorire l’accesso a prodotti, ambienti o servizi culturali alle persone che non possono pienamente accedervi nella loro forma originaria”.

L’attuazione di questo diritto passa quindi dall’accessibilità culturale, intesa come “l’insieme di tecnologie, strategie e strumenti che possono favorire l’accesso a prodotti, ambienti o servizi culturali alle persone che non possono pienamente accedervi nella loro forma originaria”. Ed è proprio all’incremento di questo 12% che è dedicato il lavoro dell’associazione “Museo per tutti – Accessibilità museale per persone con disabilità intellettiva”. Grazie a un pool di esperti in beni culturali e accessibilità e di operatori dell’ambito psicopedagogico, l’associazione si propone di creare percorsi di formazione e di progettazione partecipata del personale dei musei per creare una guida fruibile da tutti. Per facilitare la comprensione e la comunicazione, e rendere (quando possibile) indipendente e autonomo il visitatore, vengono utilizzate alcune strategie tra le quali: la redazione di mappe sensoriali, l’utilizzo di immagini e simboli come quelli della comunicazione alternativa aumentativa e la produzione di testi di riferimento scritti utilizzando il linguaggio easy-to-read, caratterizzato dall’utilizzo di un font pulito, di parole semplici e di frasi brevi. Oggi, tra i musei che rispondono alle necessità delle persone con disabilità intellettiva troviamo, tra gli altri:

Ed è proprio all’incremento di questo 12% che è dedicato il lavoro dell’associazione “Museo per tutti – Accessibilità museale per persone con disabilità intellettiva”. Grazie a un pool di esperti in beni culturali e accessibilità e di operatori dell’ambito psicopedagogico, l’associazione si propone di creare percorsi di formazione e di progettazione partecipata del personale dei musei per creare una guida fruibile da tutti. Per facilitare la comprensione e la comunicazione, e rendere (quando possibile) indipendente e autonomo il visitatore, vengono utilizzate alcune strategie tra le quali: la redazione di mappe sensoriali, l’utilizzo di immagini e simboli come quelli della comunicazione alternativa aumentativa e la produzione di testi di riferimento scritti utilizzando il linguaggio easy-to-read, caratterizzato dall’utilizzo di un font pulito, di parole semplici e di frasi brevi. Oggi, tra i musei che rispondono alle necessità delle persone con disabilità intellettiva troviamo, tra gli altri:

E se parliamo di voci e doppiaggi, come non citare un assoluto capolavoro del doppiaggio italiano a opera di Maldesi e De Leonardis, ovvero

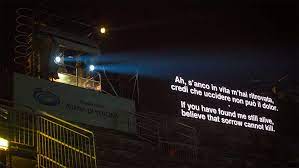

E se parliamo di voci e doppiaggi, come non citare un assoluto capolavoro del doppiaggio italiano a opera di Maldesi e De Leonardis, ovvero  Qualche volta però non è sufficiente sostituire l’espressione originale con la sua traduzione italiana, seppur corretta, come ci dimostra l’esempio riportato qui sotto, tratto dal film

Qualche volta però non è sufficiente sostituire l’espressione originale con la sua traduzione italiana, seppur corretta, come ci dimostra l’esempio riportato qui sotto, tratto dal film

Per quanto questo specifico ambito esuli dalle conoscenze di chi scrive, nella giornata internazionale del teatro ci sembrava doveroso spendere qualche parola per raccontare un tipo di lavorazione tra le meno conosciute del settore, ma non per questo meno difficoltosa o meno degna di nota: la sopratitolazione teatrale, intesa come la trascrizione o l’adattamento in una lingua diversa da quella originale, di un testo cantato o recitato dal vivo, durante una rappresentazione teatrale e proiettato o trasmesso elettronicamente su uno o più schermi, il principale dei quali si trova in genere sopra il proscenio nel boccascena.

Per quanto questo specifico ambito esuli dalle conoscenze di chi scrive, nella giornata internazionale del teatro ci sembrava doveroso spendere qualche parola per raccontare un tipo di lavorazione tra le meno conosciute del settore, ma non per questo meno difficoltosa o meno degna di nota: la sopratitolazione teatrale, intesa come la trascrizione o l’adattamento in una lingua diversa da quella originale, di un testo cantato o recitato dal vivo, durante una rappresentazione teatrale e proiettato o trasmesso elettronicamente su uno o più schermi, il principale dei quali si trova in genere sopra il proscenio nel boccascena.

Da sempre i doppiatori, per contratto, firmano una cessione dei diritti della propria voce che, finora, è servita a garantire la libertà alle case di produzione di utilizzare le voci doppiate a fine di marketing (si pensi ad esempio ai tagli operati al video per realizzare i promo dei prodotti); ma se nessuno si impegna a contrastare l’uso indiscriminato dell’IA, di cui già ci sono esempi online, cosa impedirà ad aziende e persino a privati di sfruttare le voci dei doppiatori per ulteriori fini? Può sembrare un problema per il futuro, ma è purtroppo un problema del presente: basti chiedere a Christian Iansante, voce, tra gli altri, del personaggio di Rick nella serie Rick e Morty, che ha trovato online degli estratti del cartone doppiati con la sua voce che lui però non ha mai registrato. E perché fermarsi a questo se l’IA sarà addirittura in grado di utilizzare sample di voci esistenti per crearne una nuova da poter usare indiscriminatamente?

Da sempre i doppiatori, per contratto, firmano una cessione dei diritti della propria voce che, finora, è servita a garantire la libertà alle case di produzione di utilizzare le voci doppiate a fine di marketing (si pensi ad esempio ai tagli operati al video per realizzare i promo dei prodotti); ma se nessuno si impegna a contrastare l’uso indiscriminato dell’IA, di cui già ci sono esempi online, cosa impedirà ad aziende e persino a privati di sfruttare le voci dei doppiatori per ulteriori fini? Può sembrare un problema per il futuro, ma è purtroppo un problema del presente: basti chiedere a Christian Iansante, voce, tra gli altri, del personaggio di Rick nella serie Rick e Morty, che ha trovato online degli estratti del cartone doppiati con la sua voce che lui però non ha mai registrato. E perché fermarsi a questo se l’IA sarà addirittura in grado di utilizzare sample di voci esistenti per crearne una nuova da poter usare indiscriminatamente?

Ciò che tuttavia sembra mancare non è tanto la capacità, ma la voglia di espandere i propri orizzonti, producendo film pensati per attrarre anche il pubblico internazionale.

Ciò che tuttavia sembra mancare non è tanto la capacità, ma la voglia di espandere i propri orizzonti, producendo film pensati per attrarre anche il pubblico internazionale.